2月14日,新华网以《发展生态碳汇封存技术 提升植物秸秆的巨大碳汇价值》为题,报道我院何念鹏团队科技成果。

文章链接:https://www.news.cn/app/20250214/2bb3a39fa8d3480c9f919f2739a4e2c5/c.html

发展生态碳汇封存技术 提升植物秸秆的巨大碳汇价值

中国是农业大国,农业生产中剩余物(秸秆)数量庞大,转化利用便可形成生态碳汇,发展绿色生产力。党的二十大报告将绿色发展提升至国家战略高度,强调“尊重自然、顺应自然、保护自然”是全面建设社会主义现代化国家的必由之路,以人与自然和谐共生的视角谋划国家未来。在全球气候变化的大背景下,中国作为全球生态文明建设的参与者、贡献者和引领者,积极向“新”向“绿”转型,不仅有利于自身高质量发展,也为全球低碳转型和可持续发展贡献力量。中国以开放的姿态广泛开展国际合作为各国绿色发展带来机遇,并制定了一系列应对气候变化的目标和计划,展现了强有力的行动和魄力。

2024年1月22日,国家生态环境部举办CCER启动仪式,标志着全国CCER市场正式重启。CCER是中国核证自愿减排量(Chinese Certified Emission Reduction)的缩写,指的是我国境内特定项目的温室气体减排效果进行量化核证,并在相关系统登记后,可在自愿减排市场中交易,与2021年7月启动的全国碳排放权交易市场共同构成完整的全国碳市场体系。近年来,CCER重启的信号持续释放。政策层面,国家生态环境部于2023年10月公布了首批CCER项目方法学,明确了项目开发具体要求和相关流程。资本市场角度,多家机构对CCER重启予以高度关注。

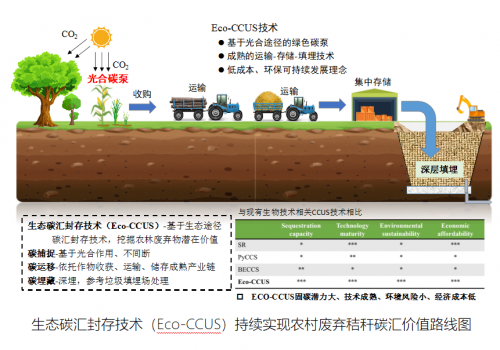

碳捕获与碳封存(CCUS)技术是实现我国2060碳中和战略目标重要途径之一。然而,目前CCUS主要聚焦于工业途径,忽略了生态系统中可持续不断的光合碳泵效应(光合固碳);根据当前农业秸秆资源量巨大且难以被合理处理甚至造成环境污染等社会问题的现状,我们提出将农林业废弃物加以长期封存的生态碳捕集、利用与封存技术 (Eco-CCUS,简称生态碳汇封存技术),持续实现农村废弃秸秆碳汇价值的新途径。研究人员基于系统性研究并融合相关研究成果,发展了Eco-CCUS模式下农村剩余秸秆埋藏途径,在保证秸秆合理利用和适度还田基础上,理论上可每年实现3.8亿吨CO2CO2的碳汇潜力,相当于增加我国现有陆地生态系统CO2固定率的36.9%;尤其在东北地区,低温导致秸秆还田后难以快速腐质化,长期秸秆还田政策正受到越来越多的质疑,使该地区具有更大的推广潜力。更为重要的是,Eco-CCUS途径的成本远远低于工业CCUS,且可以与农村环境改良(减少秸秆和农林废弃物燃烧)、乡村振兴等战略相配合,助推中国农村经济和生态的可持续发展。

为了早日实现双碳目标,相关部门从统筹“减排、保碳、增汇、封存”4个技术途径的宏观布局,协调“脱碳能源转型、减排产业结构调整、增汇生态环境建设”3个新型生态经济及产业的协同发展。其中,工业减排是主体、生态系统碳汇提升是重要基础,而碳捕集、利用与封存(CCUS)是必要的辅助技术。根据前期大量研究,中国陆地生态系统的碳汇每年约为6~13亿吨CO2,平均值约为每年10亿吨CO2;国家最新公布的生态系统碳汇约为每年12亿吨CO2。在通过生态恢复和大量植树造林“生态碳汇倍增”情景下,陆地生态系统碳汇仍然不能抵消工业排放的CO2。因此,亟需研发碳捕集、利用与封存(CCUS)新技术,拓展碳汇提升的实现路径和潜在能力,是落实国家碳中和战略的迫切需要。目前,CCUS主要聚焦于工业途径,而忽略将农业废弃物加以长期封存的生态碳捕集、利用与封存技术 (Eco-CCUS),一种持续实现农村废弃秸秆碳汇价值的新途径。该新途径将充分利用源源不断“光合碳泵效应”,并结合成熟的运输-存储-填埋技术,经济、环保、可持续地为国家提供碳汇提升新途径,助力碳中和目标尽早实现。

一、我国农业剩余秸秆及其可转换碳汇潜力的基本特征

1、中国农业秸秆基本特征及其总固碳潜力。据2020年中国农田空间分布图统计,目前耕地面积约为17.8亿亩;其中主要粮食作物有稻谷、小麦、玉米、大豆、薯类等,经济作物主要有花生、油菜、棉花、麻类、糖类、烟草等。基于农业秸秆的生态碳汇封存技术 (Eco-CCUS),就是充分利用这些成熟农作物茎叶(穗)部分,实现资源最大化利用、并借用作物光合碳泵效应经济、环保、可持续为国家提供碳汇。根据主要农作物(水稻、小麦、玉米、大豆等)的碳质量分数、生物产碳率、固碳率,并结合2020年农作物产量估算,中国农业秸秆的最大固碳潜力可达每年13.3亿吨CO2。

2、Eco-CCUS技术下中国农业秸秆固碳能力(或封存能力)。在中国,目前农业秸秆具有多种用途,如秸秆还田、秸秆饲料、工业原料等;其中秸秆还田和饲用化的潜力有限并具有一定的副作用。尤其在东北地区,低温导致秸秆还田后难以快速腐质化,长期大量秸秆还田措施正带来越来越多的弊端,甚至受到农民的大量抵制。目前农业秸秆仍然未被充分利用,部分地区出现大面积焚烧秸秆污染环境或管理冲突的现象。我们的相关研究表明,在保持现有秸秆利用方式下,即45%用于还田、20%用于生产饲料、5%的其他利用途径,剩余的中国农业秸秆在Eco-CCUS技术支撑下每年固碳能力可达3.8亿吨CO2。农业秸秆固碳潜力巨大,但不同地区间差异显著,其中以东北地区的秸秆固碳前景最为可观。

3、Eco-CCUS技术中国农业秸秆封存碳汇的可行性及成本估算。

考虑秸秆压缩技术基本成熟、且不同地区均有较多的废弃矿区等储存空间,可将压缩后的秸秆颗粒大量就地埋藏,使得Eco-CCUS技术中农业秸秆封存固碳途径的经济成本相对较低。根据估算,全国秸秆封存固碳平均成本为101元/吨CO2,其中河南、河北和甘肃等省区通过秸秆埋藏的碳汇成本约为85-95元/吨CO2,而在福建、广东、北京等省区约为105-115元/吨CO2。Eco-CCUS秸秆埋藏碳汇效应的成本远远低于已有的工业CCUS(250-300美元/吨CO2);因此,如果Eco-CCUS能被国家正式承认、或获得国家类似于工业CCUS的补偿,该途径完全可以返哺区域农业发展(“卖碳翁”)、提升农民收入和实现乡村振兴。

二、大力发展Eco-CCUS、持续实现农村废弃秸秆碳汇功能的相关建议

1、加强基础理论研究与多情景融合分析,精确定量评估不同地区弃秸秆碳汇功能。我们的前期研究初步展现了农村废弃秸秆具有转化为持续碳汇功能(封存固碳潜力可高达每年3.8亿吨CO2),由于该途径充分利用了“光合碳泵效应”,具有绿色、环保和可持续的特点,是一项具有光明前景的增汇技术途径。然而,需要农业农村部、发改委、自然资源部等多部委联合行动,通过专项或系列重大的跨区域项目的实施,加强基础理论研究与多情景融合分析,精确定量评估不同地区弃秸秆碳汇功能及其时空动态,为大规模推动该碳汇提升途径奠定重要的理论基础和提供重要的基础数据。

2、深入开展农村废弃秸秆封存碳汇技术研究。如同其他工业CCUS一样,Eco-CCUS的埋藏技术(填埋地点、深度、保护措施)需要深入地研究,它不仅关系到该项措施碳汇效应的可持续性和有效性,还较大程度上影响着不同地区的实施成本。目前,Eco-CCUS的埋藏技术研究还处于起步阶段,亟需农业农村部、发改委、自然资源部等多部委联合行动,通过专项或系列重大的跨区域项目的实施,系统性加强其埋藏技术研究(埋藏地点、压缩技术、埋藏深度与保护措施等),为实施农村废弃秸秆碳汇埋藏的增汇途径提供重要的技术支撑。

3、推动废弃秸秆封存碳汇潜力的评定与认证工作,为融入“碳汇交易市场”奠定坚实基础。虽然废弃秸秆埋藏碳汇潜力巨大,但作为一个碳汇提升全新途径目前仍没有对其开展评定或认定工作。亟需在农业农村部、发改委、自然资源部等多部委联合,系统地开展废弃秸秆封存碳汇潜力的评定与认证工作,为后续科学地、大规模实施废弃秸秆封存碳汇奠定坚实的基础。同时,废弃秸秆封存碳汇需要融入国家碳汇交易市场,才能保证该项途径能持续、稳定地执行下去,才能保证农民通过稳定提升碳汇增加收入、并调动农民推动该项措施的积极性,同时也能较大程度地解决“农业废弃秸秆处理与焚烧产生环境问题”。总之,发展将农业和林业废弃物加以长期储存的生态碳汇封存技术 (Eco-CCUS),可充分利用了经济、绿色和可持续的光合碳泵效应,对提升中国碳汇效应具有重要价值和光明的前景;同时,秸秆封存碳汇技术的发展将协同促进“碳中和、农民增收、乡村振兴、区域协调发展”等多个国家战略的实现。

(东北林业大学碳中和技术创新研究院:何念鹏;中国科学院地理科学与资源研究所:李明旭、于贵瑞;黑龙江八一农垦大学:王洪义;责任编辑:刘延清)